Di cosa parliamo quando parliamo di giustizia in senso transfemminista?

In questo estratto di Violeta Assiego, avvocata e attivista per i diritti umani (la versione integrale del testo è in Alleanze ribelli. Per un femminismo oltre l’identità pubblicato per la prima volta in Italia da Progetto Me-Ti nel maggio 2025), ci si interroga sul senso profondo di una giustizia che non sia semplice inflizione di pene e castighi. “Il modo di fare giustizia che conosciamo, legato al sistema penale, è basato su costruzioni ideologiche misogine e coloniali”, in questo testo si prova a decostruire questa idea di giustizia e a proporne un’altra, che non sia fondata sulla logica disumanizzante del diritto penale del nemico, ma sulla possibilità della riparazione e della trasformazione.

***

Le rose della resistenza nascono dall’asfalto…

Faremo politica, resisteremo, saremo in prima fila.

Marielle Franco, 8 marzo 2018

“Il femminismo punitivo può distruggere un gran numero di conquiste”, ha detto Rita Segato al IV Encuentro Latinoamericano de Feminismos1 alla fine del 2018. Per la scrittrice, antropologa e attivista femminista argentina, madre di una parte importante del pensiero contemporaneo sullo studio della violenza contro le donne, la chiave della ricerca di giustizia da parte del movimento femminista di fronte a questa violenza deve risiedere nel “processo di allargamento dei dibattiti” e non nel perseguire “la sentenza in sé”, come fine ultimo.

È questa premessa, quella di allargare i dibattiti intorno all’idea di giustizia femminista, che costituisce la proposta di questo contributo2. A maggior ragione se teniamo conto che il modo di fare giustizia che conosciamo, legato al sistema penale, è basato su costruzioni ideologiche misogine e coloniali a causa delle quali, a partire dal momento stesso in cui una donna vittima di violenza maschile sporge denuncia, inizia a essere sminuita. Alla sua parola non viene data credibilità, viene messa in discussione, non riceve fiducia e viene costretta a subire un processo di vittimizzazione secondaria inaccettabile che, senza alcun dubbio, danneggia gravemente la sua integrità e la sua dignità3. Si tratta di una giustizia inefficiente quando deve rispondere ai bisogni delle vittime, che genera impunità e aggiunge la violenza istituzionale a quella già subita.

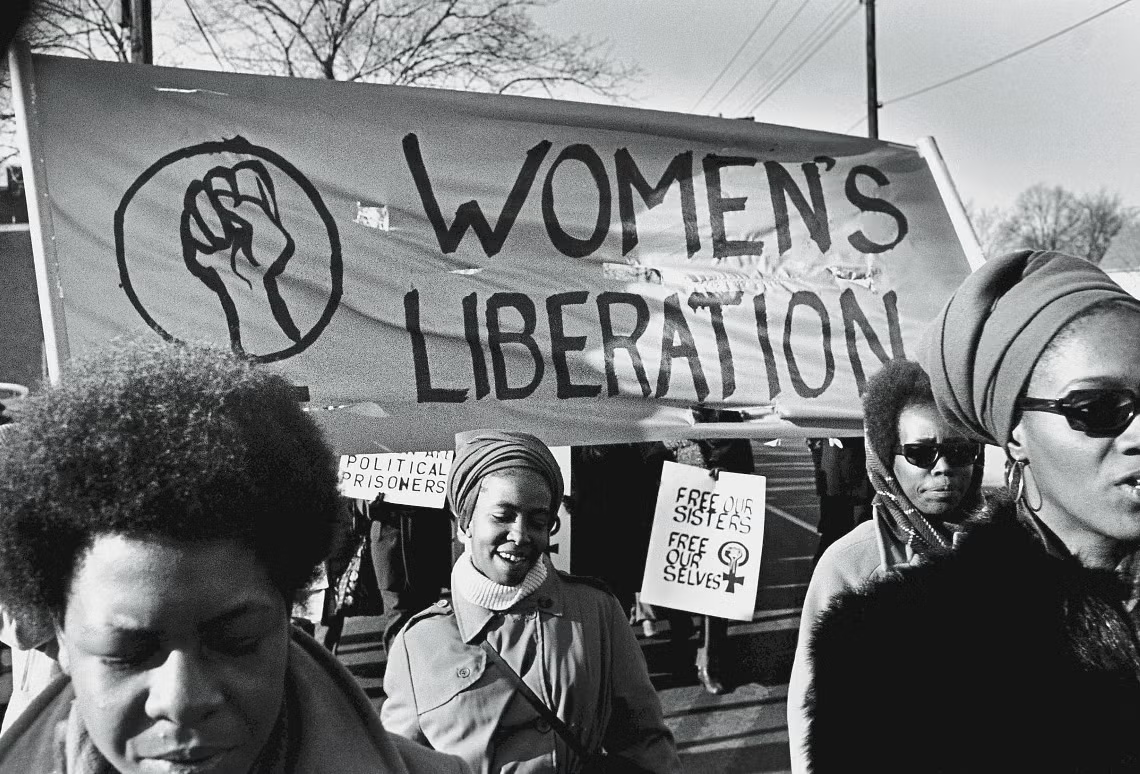

Pertanto, la giustizia femminista deve implicare un modo diverso di concepire la giustizia, ovvero un’idea di giustizia diversa da quella che conosciamo. Un’idea che sovverta l’attuale modello di giustizia, da un lato per disattivarlo come strumento di controllo e asservimento e, dall’altro, per trasformarlo in un modello di giustizia universale che garantisca il diritto delle donne a una vita libera dalla violenza, senza che qualche comunità o gruppo connotato in termini etnici e/o sociali rimanga emarginato. In questo modo, la giustizia femminista diviene sinonimo di de-patriarcalizzazione e decolonizzazione degli spazi e delle strutture in cui vengono prese le decisioni non solo giudiziarie ma anche politiche, economiche e morali. Quelle che riguardano le vite delle donne, ma anche le altre vite che agli occhi dell’ordine patriarcale non hanno valore, non contano. Le vite che Silvia López e Lucas Platero definiscono corpi segnati4 perché “l’azione politica e istituzionale protegge e legittima a esistere alcuni corpi e non altri, che invece vengono danneggiati, umiliati, violentati e persino lasciati morire”. Sono vite colpite da violenza sessista, razzista, omofoba e transfobica, antizigana, abilista, xenofoba, classista, etc. cioè, tutte quelle violenze che infrangono il diritto alla non-discriminazione garantito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani5.

La giustizia femminista non può essere il diritto penale del nemico6

Per allargare il dibattito su cosa sia la giustizia femminista e in cosa consista rispetto al punitivismo penale, è necessario sottolineare che questi approcci alla giustizia sono antagonisti. La giustizia femminista non ha nulla a che fare con il desiderio di punizione esemplare e di vendetta su cui si basa il punitivismo. La giustizia femminista è articolata e costruita a partire dalla logica dei diritti umani. Vale a dire, da una logica contraria al diritto penale del nemico, che disumanizza i soggetti che incrimina cancellando i loro diritti individuali con il pretesto di garantire una falsa sicurezza collettiva.

Nella giustizia femminista, la ricerca della verità, della giustizia, della riparazione e del recupero delle donne vittime della violenza maschilista non può essere separata dai valori e dai principi dei diritti umani, ossia dell’universalità, della sacralità dell’individuo, della sua integrità, dell’interdipendenza, della inalienabilità dei diritti e della non discriminazione. Questi concetti non possono essere ignorati quando parliamo di giustizia a partire dalla prospettiva femminista. In fin dei conti, il femminismo rappresenta un movimento di liberazione delle donne, una rivendicazione di sovranità sui loro corpi e sui loro progetti di vita, una richiesta di porre fine alle violenze che subiscono quando viene negata loro l’autonomia sulla base di leggi, credenze religiose o pratiche culturali che calpestano la loro dignità e integrità personale.

Come detto, all’opposto della giustizia femminista troviamo il populismo punitivo che si ispira al diritto penale del nemico. […]

Giustizia femminista e comprensione collettiva

La problematizzazione del confronto tra giustizia femminista e populismo punitivo non può ignorare il momento politico ed economico che stiamo vivendo con l’ascesa delle retoriche fasciste, alleate essenziali del neoliberismo e delle sue modalità di sfruttamento, ma anche con l’ascesa dei fondamentalismi religiosi e della loro violenta opposizione al riconoscimento e al rispetto dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne e delle forme di sessualità che sfuggono all’eteronormatività. Un contesto che si ripercuote sulle vite e sui corpi delle persone, provocando conseguenze emotive ed economiche che approfondiscono le vulnerabilità, la sensazione di essere indifese, la fragilità e la frustrazione in cui si trovano milioni di ragazze e donne e anche altri soggetti i cui corpi segnati sono oggetto e bersaglio delle violenze strutturali del razzismo, dell’omofobia, della transfobia, della xenofobia, del classismo, dell’abilismo, dell’antiziganesimo dell’aporofobia e del sessismo. […]

Affrontare questa ondata reazionaria insieme alla più grande crisi sociale degli ultimi settant’anni dal punto di vista femminista significa continuare ad avanzare senza lasciare indietro nessuno. È qui che la giustizia femminista diventa una pratica rivoluzionaria e necessaria per proteggere la vita e la dignità delle donne, ma non solo. In questo momento storico, è tempo che la giustizia femminista disarticoli e smantelli il patriarcato come paradigma di potere, politicizzi la comunità, il collettivo e la cura; che riprenda il controllo dei propri progetti di vita, la sovranità dei corpi e l’autonomia economica. La giustizia femminista deve essere intesa come potenza femminista capace di affrontare la necropolitica grazie a una maggiore prevenzione, cura, uguaglianza e giustizia7.

Di fronte all’ascesa del neoliberismo, nella sua veste più autoritaria, e al moltiplicarsi della violenza patriarcale, la giustizia femminista deve fornirci una nuova grammatica per la lotta. Una presa di coscienza collettiva per prendersi cura delle vite e dei corpi che l’imperativo patriarcale afferma non abbiano valore. Un modo di relazionarsi che converte e trasforma l’abbandono in ascolto, l’isolamento in reti di sostegno e i conflitti e le differenze in crescita personale e collettiva. Forse non c’è momento migliore di adesso per superare la normalizzazione degli abusi e delle violenze su cui si basano le oppressioni di genere, razza e classe, costruendo insieme un orizzonte etico nel tempo presente. Come ha sostenuto Virginia Cano in un’intervista rilasciata nel bel mezzo della pandemia in Argentina, “chissà, forse proprio ora – e al di là di ogni garanzia – stiamo facendo rivivere la forza di quei mondi altri che abbiamo sperimentato, praticato, immaginato e custodito; quei mondi che non sono mai al sicuro, ma che racchiudono la potenza mai esaurita di un altro modo, di un’altra vita in comune”8.

Chissà quale potrà essere la dimensione globale del movimento femminista, se articolerà una giustizia femminista che si dia come corpo comune basato sull’intelligenza collettiva, sulla giustizia sociale e sulla ricerca di verità, equità e riparazione fondate sulla logica dei diritti umani. Nello spirito della democrazia, contro la crudeltà, la risposta può essere solo più femminismo.

- L’Incontro latinoamericano dei femminismi (Encuentro Latinoamericano de Feminismos – ELLA) è un incontro latinoamericano di femminismi che si svolge in modo collaborativo dal 2014 in diversi Paesi del continente, con l’obiettivo di creare reti e dare potere a donne e persone della comunità LGBTQIA+ attraverso lo scambio di esperienze, la visibilizzazione delle diverse lotte femministe e il rafforzamento del tessuto sociale. ↩︎

- La struttura di questo contributo ricalca quella della conferenza-dibattito Che cos’è la giustizia femminista?, a cui hanno partecipato insieme a me Laia Serra, Justa Montero e Violeta Assiego, presso la libreria Traficantes de Sueños il 16 gennaio 2020. ↩︎

- “Amnesty International denuncia da anni la persistenza di molteplici ostacoli alla protezione e all’identificazione delle vittime, sottolineando che la legislazione da sola non è sufficiente. Sono necessarie risorse umane e materiali per attuare e valutare – con la partecipazione delle vittime, delle loro famiglie e di esperte in questioni di genere – le misure legali, il funzionamento dei tribunali specializzati in violenza di genere e l’applicazione dei meccanismi di protezione. È necessaria una formazione a tutti i livelli per prevenire il maltrattamento istituzionale delle vittime da parte delle forze dell’ordine e dei tribunali. Serve una maggiore consapevolezza sociale, obiettivo fondamentale in cui i mezzi di comunicazione potrebbero svolgere un ruolo chiave” (estratto da La situazione dei Diritti umani in Spagna in relazione alla Violenza contro le donne (Los derechos humanos en España en relación con la Violencia contra las mujeres, 2020). ↩︎

- Cfr. S. López, R.L. Platero (a cura di), Cuerpos Marcados. Vidas que cuenta y políticas públicas, Ediciones Bellaterra, Manresa 2019. ↩︎

- Il divieto di discriminazione è strettamente legato al concetto di uguaglianza e all’applicazione dei principi di universalità e non discriminazione sanciti nell’articolo 1 della Dichiarazione. Il divieto di discriminazione è un aspetto fondamentale dei diritti umani, presente in tutti i trattati internazionali generali in materia, sia nell’ambito universale di protezione dei diritti umani (Organizzazione delle Nazioni Unite) sia in quelli regionali (africano, americano ed europeo). Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha definito la discriminazione come: «[…] qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata su determinati motivi come razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, condizione economica, nascita o qualsiasi altra condizione sociale, che abbia lo scopo o l’effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di uguaglianza, dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutte le persone» (Comitato per i diritti umani dell’ONU, Commento generale n. 18). ↩︎

- Il diritto penale del nemico (derecho penal del enemigo, in tedesco Feindstrafrechts) è un concetto sviluppato dal giurista Günther Jakobs, secondo cui esistono due tipi di diritto penale: uno che tutela i cittadini e un altro che si applica ai “nemici”, trattandoli come una minaccia da neutralizzare piuttosto che come individui con garanzie giuridiche. Questo modello giustifica pene più severe e la limitazione di diritti fondamentali per chi viene considerato un pericolo per la società [N.d.T.]. ↩︎

- Può essere d’ispirazione per immaginare un orizzonte etico diverso, che implichi la giustizia femminista, recuperare i documenti e i manifesti 2015/2018 del movimento Ni Una Menos, Amistad política + inteligencia colectiva (2018). ↩︎

- V. Cano, M. Dillon, Un diálogo desde la fragilidad y la incertidumbre, in “Pagína 12”, 10 aprile 2020 (https://www.pagina12.com.ar/258457-un-dialogo-desde-la-fragilidad-y-la-incertidumbre). Virginia Cano è dottoressa in Filosofia presso l’Università di Buenos Aires, docente, ricercatrice, attivista lesbica e femminista. ↩︎