Da decenni l’ideologia unica neoliberista, all’università, così come sui media, maschera la propaganda sotto le vesti della scienza e prova a convincerci della natura tecnica e neutra dell’economia. Così, i governi di qualsiasi colore, per il bene oggettivo del paese e dell’economia, e con il sostegno mediatico di giornalisti ed esperti, si preoccupano di abbassare il costo del lavoro e le imposte asfissianti, tagliando le risorse e privatizzando pezzi di uno stato sempre più presentato come inefficiente e sprecone. In realtà, questi concetti sono parziali e funzionali ai meccanismi di accumulazione del capitale. Essi nascondono dei chiari interessi di classe, che è nostro dovere palesare. In questo articolo ci concentriamo su 3 tesi riguardanti il mercato del lavoro che ormai ci dovrebbero suonare familiari: 1) bisogna abbassare il costo del lavoro per aumentare l’occupazione; 2) i salari sono bassi perché la produttività è bassa; 3) l’aumento dei salari genera inflazione.

1. Bisogna abbassare il costo del lavoro per aumentare l’occupazione

Da decenni sentiamo continuamente esperti e politici di ogni schieramento affermare che è necessario abbassare il costo del lavoro per incentivare investimenti ed occupazione. Questa idea ha fatto da pilastro per tutte le riforme che a partire dagli anni ’90 hanno flessibilizzato il mercato del lavoro. Questo processo non rappresenta una particolarità italiana, ma è stato raccomandato dalle principali istituzioni internazionali come OCSE e FMI, ed è stato registrato generalmente in tutti i paesi occidentali.

Questo concetto riflette le teorie economiche neoclassiche – le uniche a cui ad oggi viene dato spazio nella maggior parte delle università – che sostanzialmente sostengono come il mercato da solo sia capace di garantire la massima efficienza. Pertanto, il mercato del lavoro, senza interferenze politiche, fiscali o sindacali, garantirebbe l’annichilimento della disoccupazione involontaria tramite un naturale aggiustamento dei salari. Altre teorie sostengono che l’occupazione dipenda anche da altri elementi. La teoria keynesiana, ad esempio, pone l’accento sulla domanda aggregata1. Da questa prospettiva la crescita salariale può contribuire ad aumentarla e quindi a determinare un aumento dell’occupazione2. Teorici classici, marxisti ed in parte anche keynesiani sostengono che il livello salariale dipenda dalla forza contrattuale fra le parti. In questa prospettiva si ribalta la concezione neoclassica: sarebbe l’elevato livello di disoccupazione a determinare bassi salari indebolendo la forza contrattuale dei lavoratori. Infatti, con un elevato livello di disoccupazione aumenta la platea di soggetti pronti a vendere il proprio lavoro per un salario di sussistenza. Inoltre gli occupati avrebbero più timore a perdere il proprio posto di lavoro, vista la difficoltà di trovarne un altro, e quindi sarebbero costretti ad accettare salari inferiori. Non è altro che il concetto dell’esercito industriale di riserva di marxiana memoria.

Ora, entriamo meglio nell’idea che abbassare il costo del lavoro favorisca l’occupazione. Già definirlo “costo” del lavoro dimostra una forte componente retorica ed ideologica, in quanto sostanzialmente riflette il compenso complessivo lordo percepito dai lavoratori. Il termine “costo”, quindi, interpreta il punto di vista del capitalista. Infatti per costo del lavoro si intende il salario lordo (salario netto + imposte + contributi a carico del lavoratore) a cui si aggiungono i contributi a carico del datore di lavoro, questo valore può essere definito in termini orari, in termini annuali per ogni lavoratore oppure può essere relazionato alla produttività del lavoro, ovvero la quantità di valore aggiunto prodotta mediamente da un occupato. In quest’ultimo caso si indica quanto incidono percentualmente e mediamente i costi del lavoro sulla ricchezza prodotta, questa modalità di calcolo corrisponde contabilmente a quella della cosiddetta quota salari, ovvero la quota di valore aggiunto che va a remunerare i lavoratori, complementare alla quota profitti nella spartizione della ricchezza prodotta.

Da questa prospettiva è evidente come la riduzione del costo del lavoro determini immediatamente uno speculare aumento dei profitti3. A ciò si aggiunge che, ad oggi, non c’è prova che questo aumento dei profitti e questa riduzione dei costi si siano tramutati in maggiori investimenti nell’economia reale e in maggiore occupazione. Infatti, anche i principali sostenitori internazionali dell’adozione di misure di flessibilità, come l’FMI, l’OCSE e la BM, hanno ammesso in diversi report che non c’è alcuna evidenza empirica del successo di queste politiche. Una ricerca del 2020 sui vari studi che si sono occupati del tema conclude che su 53 analisi empiriche pubblicate fra il 1990 ed il 2019, solo il 28% ha riscontrato un aumento dell’occupazione in seguito alla flessibilizzazione4.

Per quanto riguarda l’Italia la caduta del costo del lavoro reale nel ventennio dagli anni ‘80 al 2000 e lo speculare aumento dei profitti non hanno portato ad una riduzione della disoccupazione. Cosa che invece sembrerebbe caratterizzare il decennio successivo. A partire dal 1998 fino alla crisi del 2007, infatti, la disoccupazione comincia a ridursi. Bisogna però specificare che in base alla metodologia di calcolo, un soggetto è considerato occupato anche se ha lavorato una sola ora nella settimana del rilevamento; considerando non gli occupati, ma le ore di lavoro, non si rileva un aumento dell’occupazione neanche in questo periodo. Va quindi notato come parallelamente si siano diffusi massicciamente i contratti più flessibili. Nel 1997 i contratti part-time e a tempo determinato erano rispettivamente il 7 e l’8% del totale dei contratti; nel 2022 diventano rispettivamente il 24 ed il 17%.

Da inizio anni 2000 fino al 2020 il livello del costo del lavoro reale mantiene una certa stabilità, non perché siano state effettuate misure che provassero a limitare la caduta salariale, ma perché a partire da questo momento entra in stagnazione anche la produttività (denominatore della frazione al secondo membro dell’equazione [1])5.

Fonte: dati AMECO

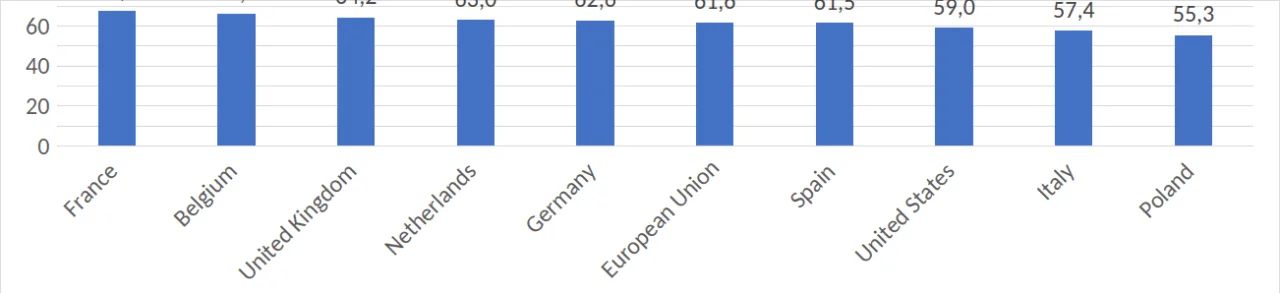

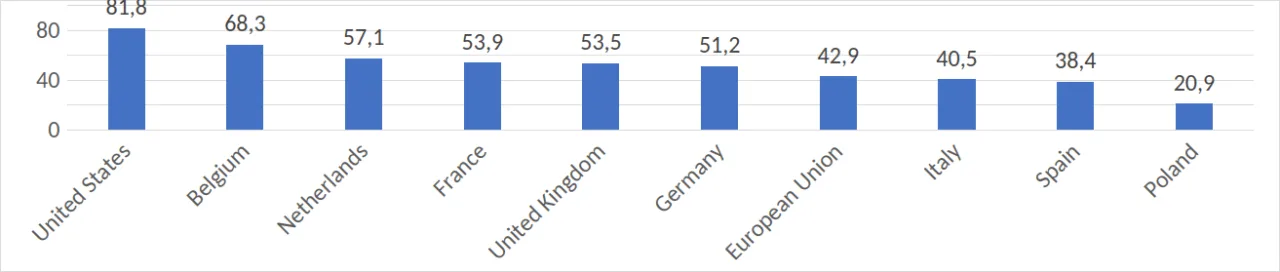

Per quanto riguarda il confronto con gli altri paesi si nota che l’Italia registra valori del costo del lavoro inferiori rispetto a quelli degli altri paesi europei ed occidentali sia in termini reali che nominali. A ciò bisognerebbe aggiungere anche la l’elevato ricorso al lavoro irregolare che di per sé è iperflessibile e prevede salari inferiori.

Costo del lavoro reale per prodotto, valori percentuali – anno 2023

Fonte: dati AMECO

Fonte: dati AMECO

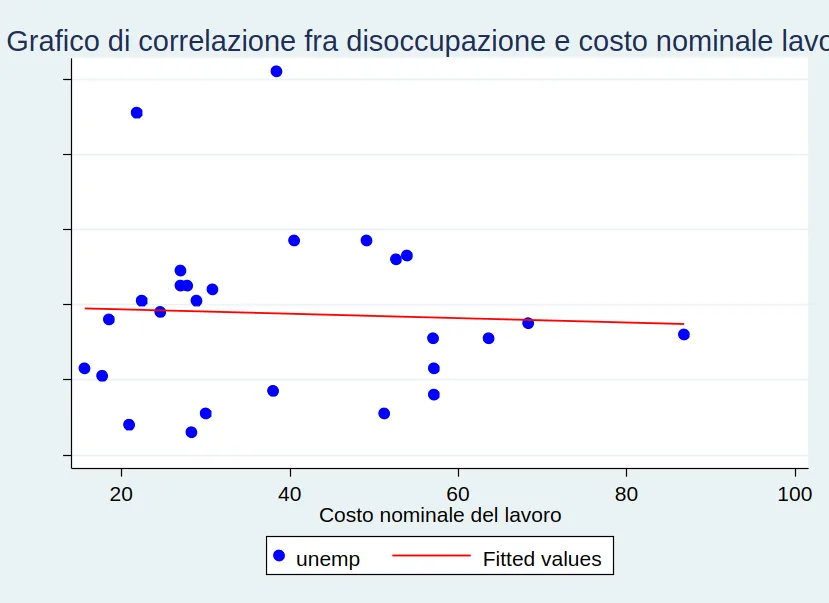

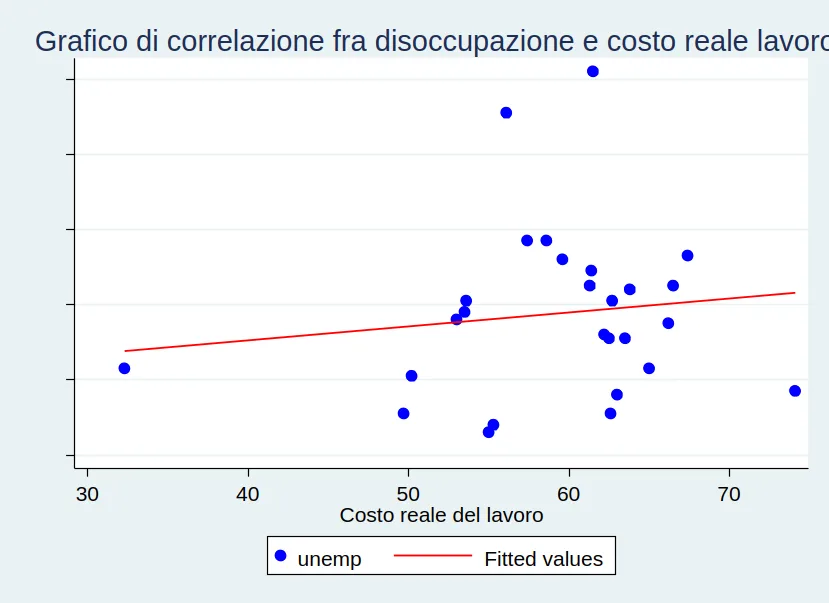

Una semplice analisi di correlazione fra costo del lavoro e tasso di disoccupazione nei paesi dell’Unione europea nel 2023 non indica alcun tipo di relazione fra le 2 variabili.

Fonte: dati AMECO

Fonte: dati AMECO

Si può concludere che questo tipo di politiche abbia fallito nel rilanciare l’economia e l’occupazione sana, ma sia riuscito perfettamente a determinare un aumento dei profitti, a favorire i meccanismi di accumulazione ed a diffondere lavoro precario e sottopagato.

2. I salari sono bassi perché la produttività è bassa

La teoria neoclassica sostiene che i fattori produttivi – capitale e lavoro – sono remunerati in base all’apporto che danno alla produzione, quindi in base alla loro produttività. Questa tesi non contempla alcun elemento legato alla conflittualità ed ai rapporti di forza e riflette un’impostazione puramente meritocratica: ognuno riceverebbe solo ciò che merita. Inoltre, risulta chiaramente inadatta a spiegare perché un lavoratore maschio o bianco – a parità di lavoro – guadagna di più di una lavoratrice bianca o un di un lavoratore razzializzato, senza diventare esplicitamente maschilista o razzista.

È difficile scindere quale parte della ricchezza creata sia stata prodotta dal fattore capitale e quale dal fattore lavoro, la ricchezza è prodotta dalla commistione dei 2 fattori. Per semplicità si intende la produttività del lavoro come il valore aggiunto o PIL prodotto mediamente da ogni occupato o ora di lavoro. Chiaramente questo valore riflette anche la quantità di capitale a disposizione del lavoratore nelle sue funzioni.

In base a queste teorie, spesso gli “esperti” affermano che il problema dei bassi salari in Italia derivi dal fatto che il lavoro è di per sé poco produttivo, spesso sottintendendo la natura pigra dei lavoratori italiani, come se la produttività dipendesse solo dalla buona volontà del lavoratore e non dalla quantità di capitale che ha a disposizione o dall’organizzazione del sistema produttivo.

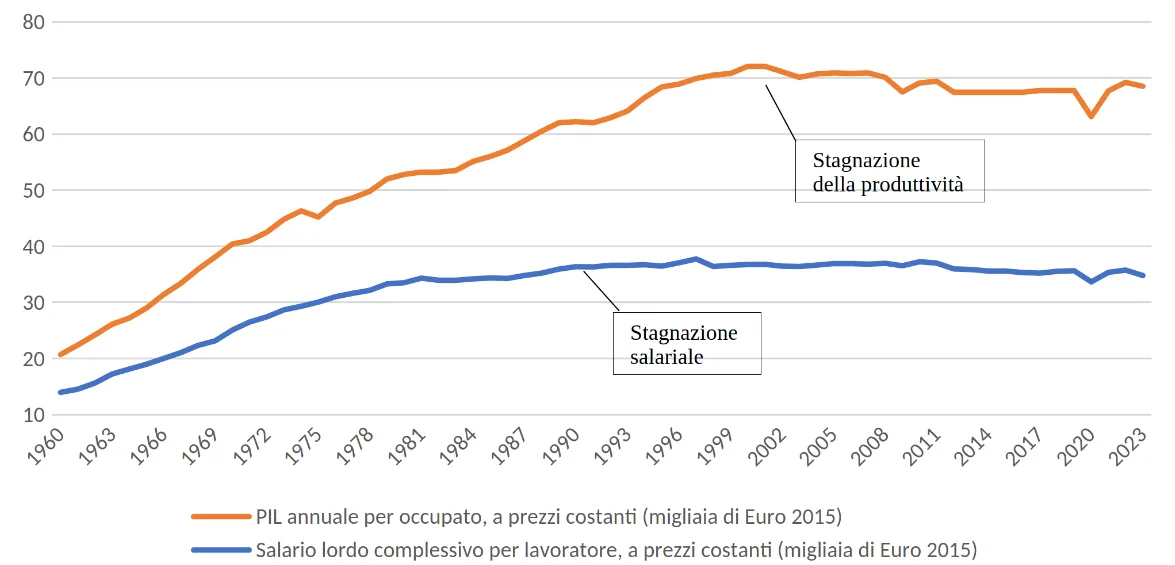

Dal punto di vista storico, in realtà, ciò che si verifica in Italia è l’esatto contrario. Fino agli anni ‘80 i salari crescono quasi al passo della produttività, poi cominciano a ridurre la crescita, infine dagli anni ‘90 in poi la crescita si paralizza completamente. La produttività invece continua a crescere a ritmo sostenuto fino all’inizio degli anni 2000, per entrare poi in stagnazione. Quindi la dinamica storica riporta che sia caduta prima la crescita dei salari e poi quella della produttività. Ne consegue come, se esiste una relazione fra le 2 variabili, siano stati piuttosto i salari bassi ad aver influenzato la produttività e non viceversa.

Esiste una diffusa tesi economica – la cui origine si deve a David Ricardo, ma è ripresa da molti autori fra cui Marx o Sylos Labini – secondo cui la produttività è relazionata positivamente con i salari in quanto la volontà di risparmiare sui costi di lavoro è un elemento cruciale nella convenienza ad introdurre metodi e sistemi di produzione più efficienti. Pertanto, la flessibilizzazione del mercato del lavoro ed il taglio del costo del lavoro spingono la classe imprenditoriale ad utilizzare lavoratori sottopagati, disincentiva gli investimenti tecnologici ed in efficienza e favorisce la diffusione di settori produttivi a basso valore aggiunto6.

Fonte: dati AMECO

La produttività italiana soffre anche a causa di un tessuto industriale caratterizzato da aziende di piccole dimensioni7. Infatti le aziende di dimensioni ridotte, che hanno economie di scala e livelli inferiori, hanno meno accesso al credito ed i margini di profitto non sono tali da permettere grandi investimenti produttivi o in ricerca e sviluppo. A ciò si aggiunge che generalmente sono meno soggette a controlli e quindi ricorrono maggiormente all’evasione fiscale e al lavoro irregolare, elargendo salari inferiori.

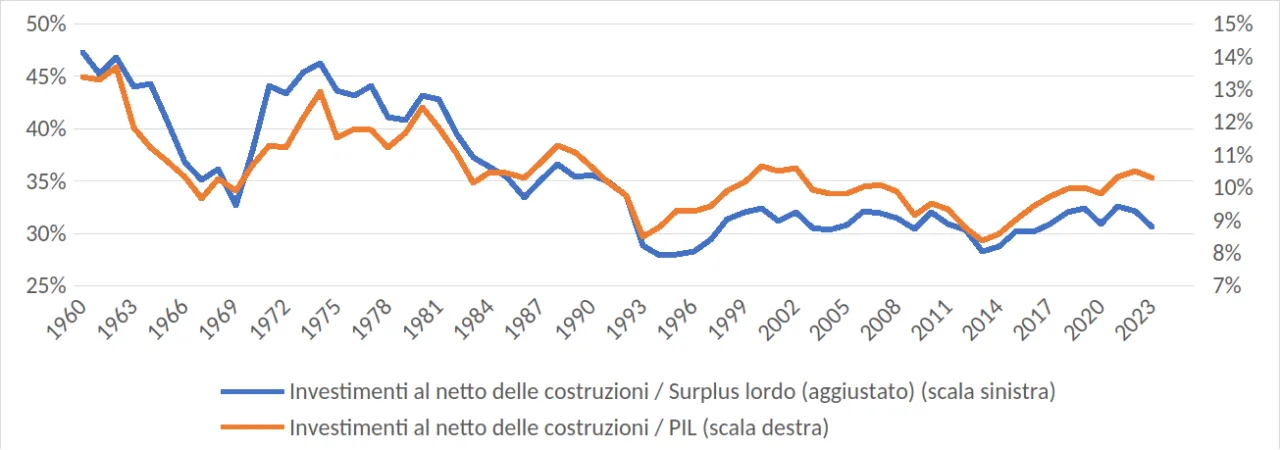

Dal punto di vista storico il valore degli investimenti produttivi nel corso del tempo si è ridotto. Negli anni ‘80 quasi la metà del surplus era reinvestito. Ad oggi la quota è di circa un terzo. Si nota come l’andamento degli investimenti sia simile a quello del costo del lavoro trattato nella sezione precedente. Il che avvalora la tesi per cui a costi del lavoro inferiori corrispondono investimenti produttivi inferiori.

Investimenti produttivi

Fonte: dati AMECO

3. L’aumento dei salari genera inflazione

Che l’aumento salariale si ripercuota direttamente sull’inflazione è stata la tesi con cui si è progressivamente ridotta la scala mobile negli anni ‘80 fino alla sua completa soppressione nel 1992. Attualmente questa tesi è uno dei principali temi degli oppositori dell’introduzione di un salario minimo in Italia, nonché fra i cavalli di battaglia della corrente monetarista neoclassica contro le teorie keynesiane.

Il prezzo di ciascun bene/servizio riflette i costi ed i salari necessari alla sua produzione/elargizione sommati ad un margine di profitto. Il meccanismo per cui un aumento salariale causerebbe un aumento del prezzo risiede nel fatto che gli imprenditori pur di non vedere ridotto il proprio profitto scaricherebbero interamente l’aumento del salario sul prezzo finale. Questo meccanismo non è possibile integramente perché i mercati sono soggetti ad un determinato livello di concorrenza. Non sarebbe possibile tollerare aumenti indefiniti di prezzi senza registrare perdite. Quindi, sostanzialmente, più è elevato il grado di concorrenza, più la parte datoriale si vede costretta ad accettare una riduzione del margine di profitto.

In secondo luogo, ad oggi, il 57.4% del valore aggiunto prodotto a livello nazionale va a remunerare il lavoro, mentre il 42.6% va a remunerare il capitale. All’inizio del grande sbilanciamento dei rapporti di forza a favore del capitale, nel 1983, il 67.5% del valore aggiunto remunerava il lavoro, ed il 32.5% il capitale. Quindi negli ultimi 40 anni si è registrato un enorme aumento delle retribuzioni da capitale a discapito di quelle da lavoro. Pertanto gli aumenti salariali sono necessari e devono essere a discapito dei profitti. Infatti, se aumenta l’inflazione è a causa dell’avidità del capitale che vuole appropriarsi di una fetta della torta ingiustamente enorme.

Infine, il costo di un bene non riflette il valore salariale in generale, ma il valore necessario alla produzione del singolo bene. Ne consegue che un aumento della produttività riduce il costo del lavoro per quel determinato bene. Quindi, se ad aumenti salariali corrispondono analoghi aumenti della produttività, il prezzo finale rimane intatto. Proprio per questo, aumenti salariali non si riflettono in aumenti dei prezzi se controbilanciati da analoghi aumenti della produttività o riduzione del margine di profitto.

Un ulteriore elemento che chiarisce perché la volontà di contenere i salari è funzionale al conflitto distributivo più che alla stabilità monetaria, è che per altre questioni le classi dirigenti sono disposte a sopportare l’inflazione pur di assecondare i meccanismi di accumulazione o gli obiettivi geopolitici. Ad esempio, non ci sono normative che contrastano attivamente l’inflazione da profitti, come nel caso dei superprofitti legati ai beni energetici che sono stati fra le fonti della recente inflazione del 2022 o normative che contrastino operazioni speculative volte a fare aumentare i prezzi, come il criminale mantenimento delle case sfitte di proprietà di grandi gruppi immobiliari per aumentare il prezzo degli affitti. Anche per quanto riguarda l’attuale guerra e le sanzioni nei confronti della Russia, i governi si sono dimostrati tolleranti nei confronti dell’inflazione pur di assecondare obiettivi geopolitici.

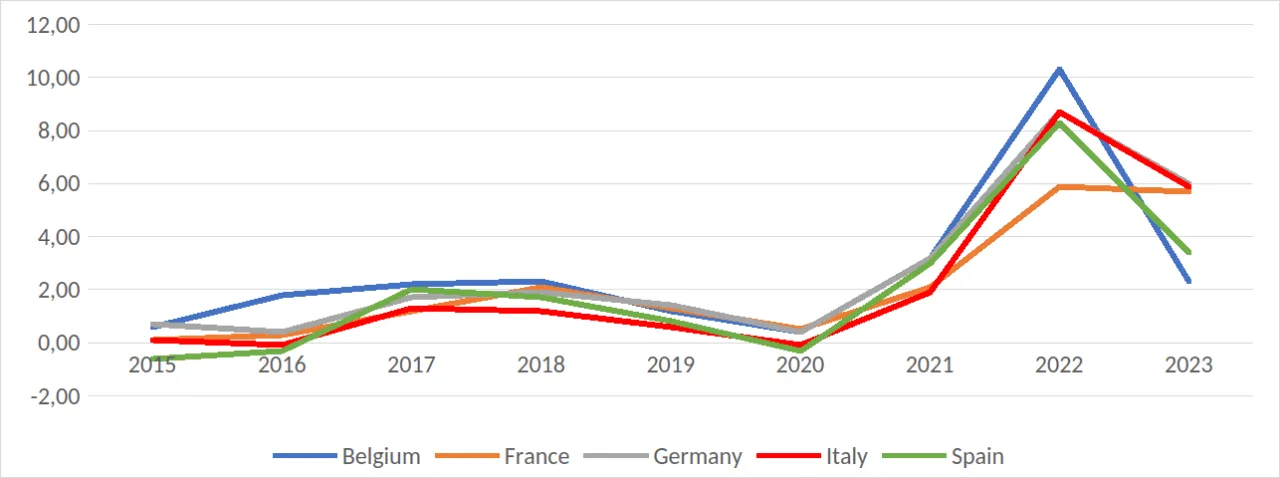

In conclusione, vediamo un confronto fra l’Italia e gli altri principali paesi dell’Europa Occidentale dal 2015 al 2023. Nel periodo trattato tutti i paesi del campione hanno registrato un aumento del salario medio maggiore di quello italiano, sia in termini nominali che reali. L’Italia è l’unico paese in cui in termini reali il salario si è ridotto8. Tutti questi paesi – ad eccezione dell’Italia – hanno un salario minimo legale9, la Germania lo ha introdotto nel 2015, gli altri paesi lo prevedono già da più tempo. Il Belgio è l’unico paese che prevede un meccanismo di scala mobile generale; la Francia prevede un meccanismo di indicizzazione automatica solo per il livello del salario minimo; Germania e Spagna non hanno un meccanismo automatico per il salario minimo ma nel corso del periodo riportato hanno decretato diversi aumenti dell’importo.

Si nota che né nel caso dell’introduzione del salario minimo, come nella Germania nel 2015, né nei casi di aumenti – automatici e non – si registra un livello dell’inflazione maggiore rispetto a quello Italiano. Gli andamenti dell’inflazione risultano tutti in linea ed aumentano a patire dal 2021 a causa dall’aumento dei beni energetici e dei superprofitti delle aziende del settore.

- Con domanda aggregata si intende la domanda di beni e servizi di un sistema economico nel suo complesso in un certo intervallo di tempo. Nel modello macroeconomico keynesiano domanda aggregata e occupazione sono legate attraverso la produzione. A una certa domanda aggregata, cioè a una certa richiesta di beni e servizi, corrisponde un determinato livello produttivo capace di soddisfarla. Se la domanda aggregata aumenta, a motivo di un incremento della domanda di beni e servizi, il livello produttivo dovrà aumentare di conseguenza. Lo stimolo sulla produzione comporta per le imprese la necessità di assumere più manodopera, comportando un aumento occupazionale. ↩︎

- Questo perché un aumento dei salari porta a un aumento della richiesta di beni e servizi, cioè della domanda aggregata, da cui le conseguenze occupazionali di cui alla nota precedente. ↩︎

- Perché questo? Prendiamo l’ipotesi semplificata che la produttività del lavoro (P) di un singolo lavoratore in un determinato intervallo di tempo, al denominatore della nostra frazione a destra dell’equazione [1], sia costante nel tempo. Se P è costante, allora il costo del lavoro reale per prodotto dipenderà interamente dal valore del numeratore, formato dal Salario (S) e dai contributi (c). Perché si dia la possibilità di fare profitto da parte del capitalista (S+c) < P. In caso contrario, se S+c = P, il rapporto è 1, che significa che non c’è profitto; se invece S + c > P, il rapporto è negativo e implica una perdita da parte del capitalista. Al contrario, più S + c decresce, più saranno le quote della produttività che si trasformeranno in profitti. Queste relazioni, esemplificate qui in un caso semplificato, non variano anche nel momento in cui P non dovesse più essere costante nel tempo, ma soggetta ad aumento o diminuzione. ↩︎

- Brancaccio, Emiliano, Fabiana De Cristofaro and Raffaele Giammetti. 2020. “A Meta-analysis on Labour Market Deregulations and Employment Performance: No Consensus Around the IMF-OECD Consensus.” Review of Political Economy, 32(1): 1–21. https://doi.org/10.1080/09538259.2020.1759245 ↩︎

- Che coincide con il caso semplificato in cui P è costante della nota 3. ↩︎

- Per capire perché ciò avvenga, riprendiamo la nostra frazione al secondo membro dell’equazione [1], ma, a differenza di quanto fatto in precedenza nella nota 3, questa volta assumiamo che S + c sia costante nel tempo. In questo caso, per rendere il costo del lavoro, cioè il valore dell’intera frazione, il minore possibile e di conseguenza aumentare i profitti, non resta che accrescere il denominatore P, ossia la produttività. Il capitalista è costretto a aumentare le capacità tecniche e organizzative della produzione. Tuttavia, aumentare la produttività implica comunque un certo investimento per la classe capitalista e quindi dei costi con le relative incertezze. È quindi ovvio come venga privilegiata una modalità di accumulazione dei profitti che tenderà a operare sul nostro numeratore (S + c), invece che sul denominatore P. ↩︎

- Secondo i dati Eurostat al 2016 il 45% dei lavoratori italiani lavorava in aziende con meno di 10 individui, valori decisamente maggiori rispetto agli altri paesi europei come ad esempio Germania (19%), Francia (30%), Spagna (39%), Polonia (37%). Questa criticità è presente anche nel settore manifatturiero dove la percentuale è del 24%, maggiore agli altri paesi come Germania (6%), Francia (15%), Spagna (18%), Polonia (16%). Questa criticità è legata anche alle decentralizzazioni produttive avvenute a partire dagli anni 70 per flessibilizzare il lavoro e spaccare il fronte sindacale. ↩︎

- DataExplorer ↩︎

- Secondo Eurostat al 2024, l’importo del salario minimo legale in termini lordi mensili per un full-time: Germania 2054 Euro, Belgio 1994 Euro, Francia 1767 Euro, Spagna 1323 Euro. L’importo mensilizzato della nostra proposta – ottenuto moltiplicando l’importo orario per 173, il numero di ore convenzionale mensili svolte da un lavoratore full-time – ammonta a 1730 Euro. ↩︎