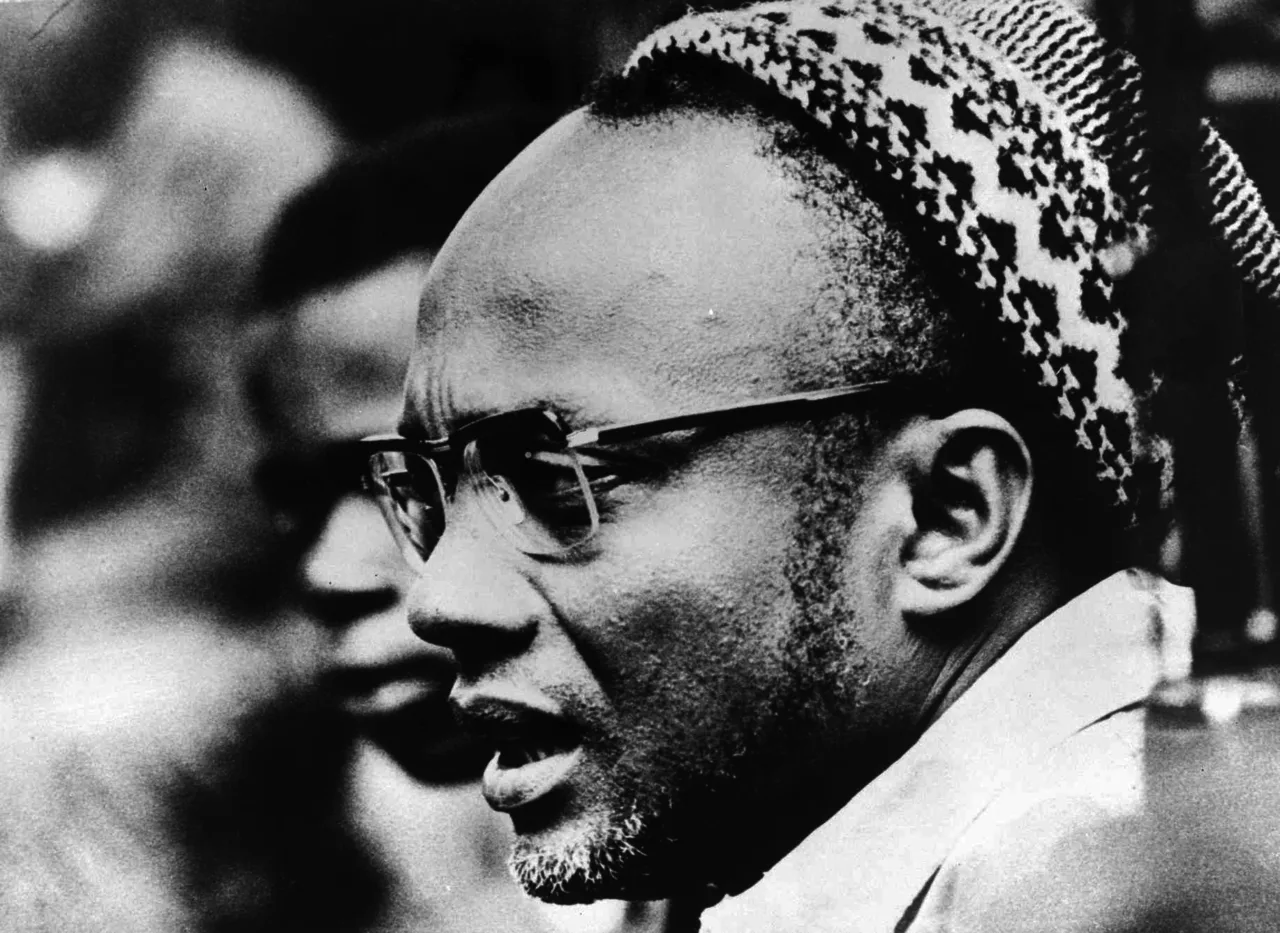

L’appello del leader del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) Abdullah Öcalan, reso pubblico il 27 febbraio 2025, a deporre le armi e sciogliere il PKK, e la conferma del cessate il fuoco unilaterale da parte del partito pochi giorni dopo (1° marzo), segnano due date storiche: dopo 40 anni di lotta armata che hanno profondamente influenzato la politica della Repubblica di Turchia, dei territori curdi e dell’intera regione del Medio Oriente, si potrebbe aprire una nuova fase in un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione.

Questa svolta politica era nell’aria da tempo, soprattutto dopo le dichiarazioni di Devlet Bahçeli dello scorso ottobre. Il leader del Partito del Movimento Nazionalista (MHP), alleato chiave del presidente Erdoğan, aveva infatti aperto la strada a questa nuova tappa, affermando che Öcalan avrebbe potuto parlare all’assemblea del gruppo parlamentare del partito DEM (Partito dell’Uguaglianza e della Democrazia dei Popoli) se avesse accettato di sciogliere il PKK. Negli ultimi mesi, Bahçeli ha mantenuto un apparente atteggiamento di dialogo con il DEM, segnando un cambiamento rilevante nella postura del MHP, espressione storica della destra nazionalista turca, da sempre ostile alla questione curda e ai diritti dei diversi popoli che hanno abitato e vivono nella penisola anatolica. Ma questa contraddizione è in linea con la strategia del partito, che, dopo l’alleanza strutturale con l’AKP (Partito della Giustizia e dello Sviluppo), ha contribuito alla narrazione del “nuovo secolo” della Turchia, conciliando valori nazionalisti con la visione islamista del presidente Recep Tayyip Erdoğan e il ruolo del Paese come potenza regionale.

In tal senso, l’appello di Öcalan e la possibile riapertura del processo di pace si inseriscono in un contesto caratterizzato da due dinamiche principali che si intersecano: da un lato, la continua repressione del movimento curdo e delle lotte sociali e politiche portate avanti dai suoi alleati di sinistra; dall’altro, la ristrutturazione interna dell’AKP e il consolidamento del processo autoritario del suo regime.

Il consolidamento del processo autoritario

L’indagine avviata dall’Ufficio del Procuratore Capo di Istanbul contro l’HDK (Congresso Democratico dei Popoli) – un’iniziativa politica che riunisce le forze democratiche e filo-curde che nel 2012 ha portato alla fondazione dell’HDP (Partito democratico dei popoli) – si colloca in un quadro più ampio di consolidamento del potere di Erdoğan e dell’AKP. Il processo contro l’HDK, culminato nell’arresto di 51 persone il 18 gennaio 2024, tra cui giornalisti, sindacalisti, artisti e politici, riflette la strategia di criminalizzazione dell’opposizione, in particolare nell’ambito della questione curda.

Le autorità accusano l’HDK di essere stato fondato da Öcalan come alternativa alla Grande Assemblea Nazionale Turca e di aver cercato di riunire gruppi di sinistra sotto un’unica struttura. La repressione di festival, eventi e dichiarazioni pubbliche legate all’HDK evidenzia il clima di tensione politica e la volontà del governo di neutralizzare le voci dissidenti. Un aspetto non di poco conto per valutare il contesto in cui si svolgeranno le future trattative per la pace e la democratizzazione del Paese. Il processo all’HDK può essere letto come un contraltare alle parallele negoziazioni con Öcalan, nell’ottica di inclinare in maniera decisiva a proprio favore i rapporti di forza e allo stesso tempo non scalfire il consenso dei settori nazionalisti che potrebbero essere scontenti di eventuali decisioni che accompagneranno il processo di pace nei prossimi mesi. E in questo senso, seppur in una posizione dominante, l’AKP negli ultimi anni sta attraversando un periodo di ristrutturazione interna, non esente da contraddizioni, che segnerà la linea politica di Erdoğan nel prossimo futuro.

Ricompattare il blocco sociale ed economico di potere

Dopo le elezioni del 14 maggio 2023, in cui Erdoğan è stato rieletto al secondo turno mentre l’AKP subiva perdite significative, il presidente ha iniziato a promuovere una narrativa di “cambiamento”. Con l’avvicinarsi delle elezioni municipali del 31 marzo 2024 – che hanno visto l’AKP registrare sconfitte rilevanti nelle principali città del Paese – il richiamo al rinnovamento si è intensificato. Tuttavia, il recente congresso del partito non ha segnato una svolta significativa: Erdoğan ha mantenuto una leadership salda, rafforzando i legami con il mondo imprenditoriale e promuovendo figure vicine agli ambienti nazionalisti e conservatori.

Parallelamente, l’AKP ha consolidato il proprio controllo sulle élites economiche, favorendo imprenditori fedeli al governo come Erkan Güral (Kütahya Seramik), Cihad Terzioğlu (360 Energy) e Hilal Kalyoncu (Kalyon Holding). Questa strategia si accompagna ad una crescente frizione con il TÜSİAD – l’organizzazione che rappresenta il grande capitale industriale turco, nata dopo il memorandum militare del 12 marzo 1971 – e alla volontà di ridimensionare l’influenza delle vecchie élites economiche. Come sottolinea Serkan Nar, il modello di accumulazione proposto dal TÜSİAD per superare la crisi strutturale del capitalismo turco puntava su una produzione ad alto valore aggiunto e ad alta intensità tecnologica. Tuttavia, il programma di sviluppo attuato non ha prodotto le trasformazioni auspicate, rimanendo bloccato e alimentando una crescente instabilità.

L’insoddisfazione del TÜSİAD ha portato i suoi maggiori esponenti ad accusare il governo di essere responsabile del “crollo del sistema”, portando ai massimi termini da anni lo scontro con l’esecutivo. Ma tale situazione non va letta solo da un punto di vista economico, bensì inquadrata nella strategia e nella retorica, sempre più enfatizzata, di Erdoğan della “Nuova Turchia”. Questo paradigma si è consolidato come uno strumento di sopravvivenza del blocco di governo dell’attuale presidente, imponendo al capitale nazionale un’adesione incondizionata.

La trasformazione del sistema in una struttura monolitica, con la progressiva dissoluzione dell’indipendenza giudiziaria e legislativa a favore dell’esecutivo, ha ampliato il margine di manovra di Erdoğan, permettendogli di neutralizzare l’opposizione ed eliminare rivali politici, in primis il movimento curdo e la sinistra turca. Erdoğan continua a fare del nazionalismo autoritario, combinato con un’impronta sempre più neoliberista, un pilastro centrale della sua legittimazione politica.

L’inizio di una nuova fase?

Mentre l’AKP riorganizza la propria struttura, il processo contro l’HDK, la repressione dell’opposizione, le tensioni con il TÜSİAD e il rafforzamento di un blocco sociale ed economico fedele al partito rappresentano elementi chiave di una politica di repressione mirata e di ridefinizione dell’egemonia culturale del governo.

In questo contesto, la dichiarazione di Öcalan assume un significato strategico. Il leader del PKK ha sottolineato di avere sia il potere teorico che quello pratico per spostare il processo dal terreno del conflitto e della violenza a quello legale e politico, a condizione che si creino le circostanze adeguate. Il suo intervento non si limita a una semplice richiesta di deporre le armi, ma si configura come un appello più ampio per un cambiamento democratico del Paese e della regione tutta. Questo segnale ha avuto un forte impatto sul panorama politico turco, suscitando reazioni diversificate e facendo emergere un consenso diffuso sulla necessità di avviare una nuova fase.

L’appello di Öcalan è stato accolto favorevolmente dalla maggior parte delle forze politiche turche, seppur con diverse sfumature. Le uniche opposizioni nette sono arrivate dalle formazioni di opposizione appertenenti alla destra nazionalista, come il Büyük Birlik Partisi e l’İYİ Parti. Anche il presidente Erdoğan ha affrontato per la prima volta il tema nel corso di un recente evento istituzionale, ribadendo la volontà del governo di agire nell’interesse del Paese. Ha espresso il desiderio di creare un ambiente in cui nessun cittadino debba più versare sangue, sottolineando che la Turchia è vicina a liberarsi definitivamente di un “flagello” che per anni ha sfruttato il sacrificio della nazione. Le sue parole si inseriscono nella strategia dell’AKP, che punta a capitalizzare la possibile fine del conflitto per consolidare la propria posizione politica.

Ma la proposta di armistizio e di scioglimento del PKK ha anche prodotto alcuni dubbi. Come scrive Yücel Demirer in un articolo pubblicato su Evrensel, storico quotidiano della sinistra turca, la prospettiva assunta da Öcalan solleva interrogativi sugli assunti storici centrali per le organizzazioni e i movimenti di sinistra: “L’appello di Öcalan si inserisce in una serie di concetti che egli sviluppa da tempo. Tuttavia, le sue enfasi politico-ideologiche e il quadro storico in cui colloca la sua analisi entrano in contraddizione con le tesi fondamentali della politica socialista e comunista. Di conseguenza, questa situazione impone nuove responsabilità ai socialisti e ai comunisti di tutte le nazionalità che si dichiarano a favore della pace e che vedono nella sua ricerca un elemento essenziale per la libertà dei popoli e per la sopravvivenza della lotta di classe”. Una questione posta, nel totale appoggio della legittimità delle scelte del movimento curdo e del suo cammino verso l’autodeterminazione, che può arricchire un confronto e un dibattito “a sinistra” sulla svolta politica e teorica attuata ormai da più di un ventennio dal leader del PKK.

Quale spazio democratico in Turchia?

Il confederalismo democratico infatti costituisce la bussola teorica di Öcalan: nei prima anni 2000 il leader curdo ha sottoposto la teoria del partito marxista-leninista della lotta di liberazione nazionale a una revisione radicale: non più creazione del Kurdistan inteso come Stato indipendente che comprende i territori curdi della Turchia, dell’Iraq, della Siria e dell’Iran anche tramite la lotta armata, bensì forme di autonomia curda all’interno degli Stati esistenti, ma indipendenti e quindi non controllate dalle istituzioni degli Stati-nazione. Una svolta dovuta a una revisione teorica dello Stato, del potere e della democrazia, ma anche a una frammentazione del movimento curdo stesso a partire dagli anni Novanta1.

Nel contesto dell’attuale regime turco, la democratizzazione della Turchia ha sempre dovuto affrontare degli ostacoli importanti. In primis ovviamente l’autoritarismo del regime di Erdoğan che perfino a metà febbraio, a pochi giorni prima dell’annuncio di Öcalan dunque, aveva ancora fatto arrestare 282 persone tra giornalisti, accademici e politici appartenenti al movimento curdo accusati di “terrorismo”. La retorica indica l’orientamento politico: Erdoğan raramente parla di “processo di pace”, piuttosto utilizza la categoria di una “Turchia senza terrore”. La ripresa di un processo di pace sotto queste condizioni ha quindi ben poco di democratico, come tra l’altro anche l’inserimento della presunta revoca dei commissariamenti dei sindaci democraticamente eletti nelle trattative; offrirla come contropartita all’armistizio e allo scioglimento del PKK svuota piuttosto il significato stesso di “democratizzazione”.

In questo contesto anche la politica curda potrebbe rivelarsi, in un’ottica di non perdere posizioni nelle trattative, più cauta nell’opposizione a Erdoğan. Questo è già successo nel 2013 durante le mobilitazioni di Gezi alle quali le persone curde avevano partecipato in gran numero, mentre la politica ufficiale dell’allora HDP aveva assunto un carattere molto più cauto e distanziato dalle rivendicazioni delle piazze. La situazione attuale comporta il rischio di una ripetizione di un simile scenario in cui il partito DEM accetti una qualsiasi proposta di pace dello Stato turco per soddisfare i propri elettori curdi stanchi della guerra. Il rischio di uno scivolamento del voto curdo verso l’AKP è reale: già nei primi anni 2000 grazie alle sue promesse di democratizzazione e pace il partito di Erdoğan era diventato la forza più votata nei territori curdi.

Un ulteriore ostacolo è dovuto alla debolezza della sinistra turca e alla sua difficoltà di costruire fronti politici e sociali con il movimento curdo volti a conquistare spazi democratici all’interno dello Stato turco. La svolta neoliberista del regime di Erdoğan ha fortemente colpito i centri urbani del Paese in cui la sinistra rivoluzionaria in passato controllava interi quartieri popolari. La perdita di radicamento territoriale ha impattato sulle capacità di questa sinistra di condurre e vincere lotte sociali. Negli ultimi decenni invece è cresciuto il movimento feminista in Turchia, ma anche questo sta perdendo terreno politico e sociale e, di conseguenza, le forze per trainare un ampio movimento democratico. Infine, non si sono sciolte le riserve della sinistra kemalista (vedi il Partito comunista turco TKP) che non ha mai sposato la causa curda, criticando il nuovo paradigma teorico del confederalismo democratico e la strategia politica del movimento curdo e dei suoi alleati socialisti.

Lotte sociali e “instabilità egemonica”

Come sottolinea l’analista Hakkı Özdal, il governo attuale – in crisi di popolarità ed in calo nei sondaggi anche secondo istituti di statistica fedeli all’esecutivo – esercita un potere legale che supera il suo reale consenso politico. Questo squilibrio tra legittimità sociale e uso della forza può erodere ulteriormente il sostegno popolare. Nonostante l’apparente controllo quindi, il governo di Erdoğan sta affrontando difficoltà, soprattutto economiche, e il suo legame con la società si sta indebolendo.

Questa situazione riflette un cambiamento politico più ampio: un regime che non cerca più il consenso come in passato e si allontana dal modello classico di democrazia borghese. Tale evoluzione è facilitata dal nuovo contesto internazionale, influenzato dalle politiche imperialiste degli Stati Uniti sotto Trump, e quello regionale, in cui Israele ha ormai assunto un ruolo di quasi assoluto egemone. La crescente insistenza sulla retorica della “Nuova Turchia”, che ha accompagnato il ventennio al governo di Erdoğan, dimostra questo orientamento, ma la realtà del Paese è più frammentata, con un forte contrasto tra capitale e lavoro.

Sul piano geopolitico, il ministro degli Esteri Hakan Fidan ha dichiarato che la Turchia considera l’attuale scenario internazionale un’opportunità strategica. Erdoğan ha sottolineato l’importanza della cooperazione con l’Unione Europea (UE) sulla sicurezza, mentre i media filo-governativi hanno esaltato il ruolo crescente della Turchia, con alcuni che la vedono come un possibile sostituto degli Stati Uniti nelle relazioni con l’UE nell’area MENA. Infine, il connubio tra manodopera a basso costo e forza militare potrebbe favorire una nuova alleanza tra élite politiche e capitale, ridefinendo gli equilibri interni ed esterni del Paese.

Ma proprio sulla questione della manodopera a basso costo e della generale condizione di sfruttamento sui luoghi di lavoro, negli ultimi mesi le lotte sindacali in Turchia si sono intensificate, con ondate di scioperi, una crescita dei movimenti sindacali indipendenti e una repressione statale sempre più marcata contro i lavoratori. Uno degli episodi più significativi si è verificato a Gaziantep, dove Mehmet Türkmen, leader del sindacato indipendente BİRTEK-SEN, è stato arrestato nel pieno di un’ondata di mobilitazioni nel settore tessile e manifatturiero. I lavoratori, esasperati dalle condizioni di sfruttamento e dai salari insufficienti, hanno intrapreso azioni di protesta, trovandosi di fronte alla dura risposta delle autorità. In reazione all’arresto di Türkmen, attivisti sindacali hanno lanciato appelli alla solidarietà internazionale, denunciando un attacco sistematico contro il sindacalismo indipendente e un tentativo deliberato di indebolire il potere della contrattazione collettiva.

L’emergere di sindacati indipendenti come BİRTEK-SEN è una delle tendenze più rilevanti nelle recenti mobilitazioni operaie in Turchia. A differenza delle organizzazioni sindacali tradizionali, spesso vicine allo Stato o agli interessi delle imprese, questi nuovi sindacati hanno guidato scioperi locali, in particolare nei principali poli industriali. Il peggioramento delle condizioni economiche e la crescente precarizzazione del lavoro hanno rafforzato il loro seguito tra i lavoratori, che non si limitano a chiedere aumenti salariali, ma contestano apertamente le strutture di sfruttamento del lavoro, pur affrontando la repressione sia padronale che governativa.

Oltre ai conflitti sul posto di lavoro, le conseguenze del terremoto del febbraio 2023 hanno ulteriormente aggravato la crisi economica, colpendo duramente il mercato del lavoro, soprattutto nel sud-est della Turchia. A un anno dal disastro, la disoccupazione resta elevata e molti lavoratori hanno subito ulteriori peggioramenti delle loro condizioni. I migranti e i rifugiati siriani, in particolare, si trovano in una posizione di estrema vulnerabilità, costretti a lavorare in ambienti privi di qualsiasi tutela. L’assenza di adeguati controlli governativi e il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori hanno lasciato spazio a un sistema di sfruttamento alimentato da datori di lavoro in cerca di manodopera a basso costo.

In questo scenario, i minatori di carbone hanno intrapreso una marcia di protesta verso Ankara per opporsi alle politiche di privatizzazione del governo. Con il progressivo passaggio delle miniere di carbone dallo Stato a imprese private, i minatori temono per la sicurezza del lavoro e la stabilità occupazionale, già minacciate dalla deregolamentazione del settore. La loro marcia sulla capitale è diventata un simbolo del crescente malcontento verso le politiche economiche dell’amministrazione di Erdoğan, che ha privilegiato privatizzazioni e liberalizzazioni a scapito dei diritti dei lavoratori.

Questi eventi rivelano uno scontro crescente tra i movimenti sindacali e lo Stato: i sindacati indipendenti e i lavoratori in sciopero si trovano sempre più contrapposti a un governo determinato a soffocare ogni forma di attivismo sindacale. Con l’aggravarsi della crisi economica, le tensioni nel mondo del lavoro sembrano destinate a intensificarsi, contribuendo a ridefinire il panorama politico e sociale generale della Turchia nei mesi a venire – e così anche della questione curda.

La necessità dell’unità sociale e democratica

L’appello alla smobilitazione di Öcalan e del PKK ha colto tanti osservatori e solidali di sorpresa. Il momento in cui è stato lanciato non sembra essere di quelli più favorevoli al movimento: il processo di consolidamento autoritario del regime di Erdoğan, la guerra totale di Israele nel Medio Oriente dopo il 7 ottobre 2023 e la caduta del regime di Assad in Siria l’8 dicembre 2024 hanno rafforzato il ruolo politico e militare della Turchia nell’intera regione.

Inoltre, la decisione di deporre le armi sembra andare contro le esperienze storiche dei movimenti di liberazione nazionale: la loro sopravvivenza e il raggiungimento dei propri obiettivi dipendono fortemente dalla dialettica tra messa in discussione del sistema oppressivo e coloniale istituzionalizzato – della presa di potere dello Stato quindi – e campagne politiche, anche internazionali, volte a rafforzare il carattere democratico del progetto di liberazione e a costruire istituzioni di potere popolare.

Öcalan e il PKK sciolgono questa dialettica a scapito del primo elemento. Le ragioni per la messa in discussione della lotta armata dopo 40 anni di guerra sono più che comprensibili – migliaia di morti, arresti e generale repressione che hanno martoriato il movimento e prodotto una fatigue de guerre tra la popolazione curda. Il contesto politico-istituzionale non sembra però offrire le condizioni necessarie per una soluzione pacifica e duratura: Erdoğan non ha nessuna intenzione di seguire un’agenda politica compatibile con il programma curdo. Di conseguenza, sarà molto difficile vedere svilupparsi una vera democratizzazione e pace sotto il suo regime.

Ma malgrado l’attuale debolezza dei movimenti turchi, il regime di Erdoğan non riesce a rispondere a tutti i bisogni delle classi subalterne e il suo progetto oggi vive un’instabilità che si esprime nelle molteplici proteste operaie dei diversi settori economici. Dalla capacità di trasformare queste proteste sociali e sindacali in un vero e proprio movimento politico per la democratizzazione del Paese dipende anche la soluzione della questione curda. Anche in questo risiede il potenziale e la speranza di tutte le forze democratiche e socialiste. Agli internazionalisti il compito di supportare questo processo in tutte le sue contraddizioni.

- Già nel 1991, a cavallo dello scioglimento dell’Unione Sovietica, il Kurdistan iracheno avviò un processo di autonomia, guidato dai due potenti clan Barzani e Talabani e supportato dagli Stati Uniti. Oltre a ospitare basi militari degli USA, il Kurdistan iracheno collabora con la Turchia per limitare le possibilità del PKK di utilizzare le zone di confine tra Turchia e Iraq per ritirarsi dagli attacchi repressivi dell’esercito turco. Inoltre, il governo curdo in Iraq mantiene ottimi rapporti con Israele che viene visto come esempio di costruzione di un proprio Stato. A partire dai primi anni Dieci del 2000, fu nella Siria martoriata dalla guerra civile che il movimento ha trovato le condizioni materiali favorevoli alla sperimentazione – malgrado il contesto precario – del confederalismo democratico. In Iran invece il movimento curdo ha sempre avuto più difficoltà di sviluppare vie democratiche sotto la repressione del regime Khomeini. Si tratta quindi di processi di liberazione a diverse velocità che hanno messo in discussione una strategia unica. ↩︎