“Non produciamo un numero sufficiente di uomini bianchi arrabbiati per restare in sella a lungo.”

(Dichiarazione di Lindsey Graham, senatore repubblicano della Carolina del Sud pronunciata nel 2012, poco prima della rielezione di Obama)

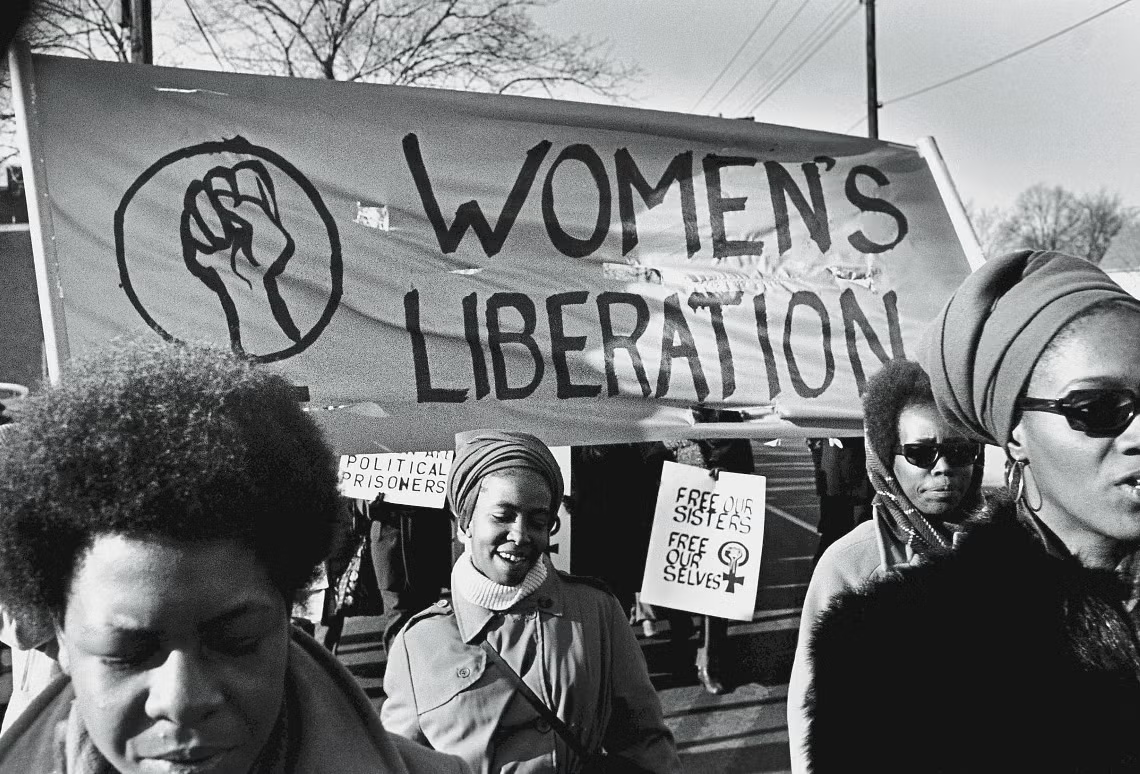

È sempre più evidente come anche all’interno di bolle apparentemente “protette” i discorsi sul femminismo come discriminazione o addirittura forma di oppressione del maschio si facciano sempre più diffusi (e radicali).

Termini come “sessismo”, che indicano la discriminazione di genere senza ulteriore indicazione, ma che da sempre sono stati utilizzati, per ovvie ragioni, per indicare il dominio etero-patriarcale, in alcune bolle sono stati completamente ri-significati e impiegati per indicare l’oppressione e la violenza materiale e simbolica vissuta dagli uomini.

Ci troviamo di fronte a una situazione relativamente nuova, nella quale a partire dalle mobilitazioni di massa e da alcune conquiste (e, per un altro verso, anche da una parziale “universalizzazione” dello sfruttamento e complessiva femminilizzazione del lavoro), soprattutto sul piano simbolico – dei linguaggi e delle rappresentazioni – e in alcune parti di mondo e di società, c’è stata una modificazione dell’equilibrio tra i generi.

Le donne comandano? No, continuano a guadagnare meno, a ricoprire ruoli lavorativi e politici meno prestigiosi, ad avere un maggior carico in termini di lavoro domestico e di cura in generale, a subire più spesso violenza. Lo dicono i dati. E a meno di non voler credere a un fantomatico complotto dell’ISTAT (sì, mi è capitato di leggere in rete anche questo) direi che dunque la situazione oggettiva è certo mutata ma senza sconvolgere o tantomeno ribaltare gli equilibri del passato. Eppure, la percezione che se ne ha, anche alle nostre latitudini e nei nostri “giri”, è spesso differente. Ogni volta che mi capita di mettere in discussione la narrazione dell’uomo oppresso e vessato (nella vita vera o in rete, ad esempio qui), vittima di continue violenze psicologiche (e fisiche), addirittura tormentato dalle femministe crudeli, vengono chiamati in causa, mi sembra spesso a sproposito, argomenti importanti e che richiederebbero ben altro spazio di analisi come il tasso di suicidi o i morti sul lavoro. Vengo sommersa da commenti, occhiatacce, risposte del tipo “Che ne vuoi sapere? Non puoi capire”.

Effettivamente chi mi risponde in questo modo non ha tutti i torti: non ho mai avuto il piacere di trovarmi, dal punto di vista della mia appartenenza di genere, in una posizione di privilegio. E quindi neppure ho potuto vederla un pochino scalfita.

Mi sono chiesta allora a quali strumenti teorici potessimo rivolgerci.

Quando è già successo che ci si ponesse il problema della perdita di potere – e di identità – legato all’indebolimento di un dominio? In relazione alla questione coloniale.

Come ogni paragone anche questo è inevitabilmente impreciso, ma qualcosa in comune da poter utilizzare c’è. In entrambi i casi ci troviamo di fronte a un dominio che è tutt’altro che tramontato – le forme di oppressione neocoloniale e i nuovi razzismi ci dimostrano che non basta il superamento formale della condizione di “colonia” per spezzare i vincoli e ripensare l’intero sistema economico, politico e simbolico. In entrambe le situazioni abbiamo a che fare con soggetti che hanno costruito sul dominio la propria identità e percezione di sé. E poi c’è la relazione di classe: la dimensione coloniale consente, sia nella colonia esterna che in quella interna (come gli USA), che anche l’ultimo, il più povero e oppresso possa distinguersi da qualcuno che è stato posto “sotto” di lui, qualcuno da umiliare, su cui sfogare le proprie frustrazioni e, soprattutto, di cui può gestire e sfruttare il corpo.

In una delle sue opere più belle J.M. Coetzee racconta di un suo antenato immaginario, Jacobus, umiliato e deriso dai “selvaggi” dai quali si aspettava remissività e adulazione. Jacobus si riappropria della propria identità e autostima attraverso lo sterminio: abbandonato il villaggio rientra nelle sue terre, si arma, torna indietro da quelli che un tempo non lo hanno trattato con sufficiente deferenza e li ammazza tutti brutalmente, uomini, donne, bambini, “colpevoli” e innocenti, perché sono tutti, come entità unica, come gruppo, ad avergli mancato di rispetto. Lo scopo stesso della sua vita, la ragione che lo porta a compiere un viaggio lungo e pericoloso allo stremo delle forze, diviene compiere questa vendetta dettata dalla sua sensazione di impotenza, vendetta senza la quale non si riconosce, non sa più chi è o quale sia il suo posto nel mondo (“chi sono io senza il mio potere?”)1.

Fanon ci racconta che il primo passo per sconfiggere (per anche solo immaginare di poter sconfiggere) il colonizzatore è volgere lo sguardo altrove, non farsi definire dal suo giudizio e dalla sua parola.

Paul Gilroy, che molto si è occupato del rapporto tra condizioni materiali e dimensione simbolica e di costruzione identitaria (The Black Atlantic. L’identità nera tra modernità e doppia coscienza, 1993), parla a proposito del contesto postcoloniale, nel quale il dominio bianco viene messo in discussione, del sentimento di malinconia sperimentato da chi si trova/trovava in una posizione di privilegio. La malinconia postcoloniale (Postcolonial Melancholia, 2020) non è un’emozione o un sentimento puramente individuale, se mai ce ne sono, ma il prodotto di una specifica configurazione socio-economica, della perdita di un’egemonia incontrastata. Il senso di colpa e lo smarrimento prodotti da questo nuovo status, sostiene il sociologo inglese, possono divenire politicamente produttivi se portano non al risentimento e alla rabbia cieca ma alla constatazione della possibile vicinanza e similitudine con quei soggetti che poco prima erano considerati così distanti, inferiori o addirittura concorrenti o nemici.

Scriveva Simone Weil: “è dolce cosa avere degli inferiori; è penoso vedere degli inferiori acquistare dei diritti, anche limitati, che stabiliscono tra di loro e i loro superiori, sotto certi riguardi, una certa eguaglianza”2 . Una persona da sempre considerata inferiore che gode (più o meno) o che aspira a godere dei nostri stessi diritti e vuole accedere alle nostre stesse condizioni di vita sembra destabilizzarci.

La fantasia e le identità generate dalla cultura del dominio (e del consumo) prevedono l’oppressione dell’altra persona (come nella storia di Coetzee: se non ho più nessuno da opprimere, chi sono?).

Ma questa non è un’inclinazione naturale o inamovibile. Questa percezione è anche e soprattutto il prodotto di un modello produttivo basato sulla competizione sfrenata. Non è un caso che i populismi di destra e gli attuali governi autoritari, primo fra tutti quello di Trump negli USA, ma anche quello di Meloni da noi, abbiano costruito il loro consenso su un racconto che vede le classi popolari e in particolare gli uomini che ne fanno parte costantemente assediate da nemici che si trovano “più in basso”, le persone straniere, le donne (o meglio, le donne che rivendicano un ruolo attivo, le femministe). Il racconto della propaganda prevede, in un contesto di mobilità sociale praticamente nulla e di diritti essenziali ridotti all’osso, che queste persone che un tempo stavano “al loro posto” ora pretendano di rosicchiare quel poco che resta. Così ogni politica di “azione positiva” (dalle misure di contrasto alla povertà, alle “quote”, ai provvedimenti che mirano riequilibrare condizioni di disuguaglianza strutturale, etc.) viene letta come una minaccia quando non un attacco aperto a quelli che “c’erano prima”. Come una perdita di status che si determina in virtù di un privilegio concesso ad altri.

La rabbia, il risentimento e senso di rivalsa maschile, dopo un primo momento di disorientamento, può trasformarsi in una vera e propria lotta volta a restaurare la situazione precedente. Mancando di cogliere il potenziale democratico – ma anche in nuce trasformativo e rivoluzionario – di un’estensione dell’uguaglianza e di una, sia pur parziale, liberazione di gruppi oppressi.

Senza accorgersi di chi si fa paladino delle loro istanze, di chi promuove il discorso sugli uomini assediati dal femminismo e vessati dalle donne (o delle classi popolari minacciate dagli stranieri). È la ragione per la quale non ci sono controproposte o proposte integrative, ma solo un tentativo di portare indietro le lancette della storia. Quando mi è capitato di criticare la proposta-spot di istituire un numero verde o dei centri antiviolenza dedicati agli uomini – iniziative volte semplicemente a invisibilizzare la realtà della violenza sistemica, non solo fisica ma economica, psicologica etc., subita dalle donne – molti uomini si sono detti indignati e disgustati: e quando siamo noi le vittime, allora, non abbiamo diritto a trovare protezione? Il punto a mio avviso non è soltanto il non cogliere il senso, pure abbastanza evidente dati i soggetti che le promuovono, di queste iniziative, la differenza tra violenza interpersonale e sistemica, ma non avanzare alcuna proposta o analisi alternativa. Da degli uomini che si autodefiniscono di sinistra mi aspetterei quantomeno lo sdegno per essere stati strumentalizzati e, meglio ancora, controproposte, laddove essi dicono di aver individuato uno specifico problema o linea di tendenza. Timeo danaos et dona ferentes? No! Anche Trump o Meloni sembrano essere partner degni e i loro “doni” non sono considerati avvelenati quando si tratta di proteggere la propria posizione.

Una politica che è stretta a doppio filo con l’identità profonda di un individuo non può che produrre polarizzazione, rabbia, guerra anche tra soggetti che hanno molto, moltissimo in comune: attaccare il vecchio mondo non è soltanto mettere in discussione le sue strutture esterne, ma, di conseguenza, far tremare anche quelle sovrastrutture culturali e simboliche che lo legittimavano e lo aiutavano a tenersi in piedi. Le donne che chiedono tutele, giustizia, che lottano e che si liberano fanno spazio al nuovo mondo demolendo quello vecchio. E meno male. Perché, se anche qualcuno pensava, in quel vecchio mondo, di starci comodo, dovrebbe rendersi conto che nella gran parte dei casi questa comodità non era che un’illusione, la comodità di un cane che raccoglie le briciole che il padrone lascia cadere dalla propria tavola e che ha paura di restare completamente a digiuno. È compito di tutte e tutti noi produrre un discorso capace di disinnescare queste trappole e generare un nuovo senso comune a partire dall’unità di classe e dalla necessità, per il 99%, di liberarsi dal capitalismo e patriarcato.

E qui torniamo alla malinconia di Gilroy. La destra ci ha insegnato come la cultura del vittimismo possa essere un’arma potente per contrastare chi reclama giustizia e cambiamenti. Arroccati in una posizione di potere ci si può rafforzare agitando spauracchi di ogni tipo, ipotizzando invasioni e perdita delle sicurezze (?) date dai ruoli in questa nuova presunta e fantasiosa ginocrazia (o queer-crazia!).

La malinconia postcoloniale, scrive Fisher “non rifiuta (soltanto) il cambiamento; a un certo livello rifiuta addirittura di accettare che il cambiamento si sia potuto verificare. Si aggrappa in modo incoerente alla fantasia di onnipotenza interpretando il cambiamento soltanto come declino e fallimento”3. Questa malinconia blocca nel risentimento. L’unico discorso possibile per chi non vuole ammalarsi del primo tipo di malinconia, e soprattutto non vuole divenire l’utile idiota delle destre è: “Anche se non saremo più ciò che eravamo un tempo, anche se dobbiamo imparare ad essere altro, nuovi canoni e punti di riferimento, saremo meglio e soprattutto saremo assieme”. Dal proprio disagio e malessere, se politicizzati e ben orientati, soprattutto se se ne comprendono le cause reali, strutturali e profonde, può nascere consapevolezza.

Dobbiamo coltivare e organizzare una malinconia che è coscienza della perdita di un un mondo – bianco, occidentale e maschile – che era forse rassicurante perché familiare, ma ingiusto. Una malinconia politicamente produttiva che apra la strada all’alleanza.